Settecento anni di una vita che non finisce

Cento anni fa, nel 1921, per commemorare i seicento anni dalla morte di Dante, il grande traduttore e scrittore Qian Daosun tradusse i primi tre canti della Divina commedia, considerati dal mondo accademico cinese la prima traduzione, almeno fino alla scoperta della versione di Biagi. La prima versione completa cinese comparve soltanto nel 1948, ad opera di Wang Weike, matematico e studente della scienziata Marie Curie. La prima versione tradotta direttamente dall’originale in lingua italiana si deve a Tian Dewang, che studiò a Firenze negli anni trenta del secolo scorso, e che impiegò 18 anni a completare la traduzione dell’opera (Dante ce ne aveva messi 15 per scriverla). Dopo la pubblicazione nel 1993, l’allora presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro, per esprimere gratitudine e apprezzamento, conferì a Tian Dewang l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oltre due terzi della versione sono occupati da note dettagliate, così da permettere ai lettori di conoscere a fondo le basi culturali e lo sfondo di quell'epoca della storia dell’Italia e dell’Europa. In seguito, le traduzioni in cinese del capolavoro di Dante sono aumentate, sebbene in numero molto minore rispetto ad altre famose opere letterarie straniere.

“La traduzione letteraria è figlia di letture diverse, legate ciascuna alla propria epoca, da qui la perenne necessità di nuove versioni. Ora in Cina l'ambito delle traduzioni della Divina Commedia è molto incoraggiante: ogni versione ha la propria caratteristica, alcune privilegiano la rima, altre il contenuto o la comprensibilità, altre ancora seguono le abitudini di lettura dei cinesi. Ogni versione, perciò, ha il proprio valore”. Secondo lo scenario che riporta Wen Zheng, nel 2021, per il settecentesimo anniversario della morte di Dante, molte grandi case editrici cinesi hanno presentato nuove edizioni della Divina Commedia. E i lettori hanno potuto anche godere di due versioni totalmente nuove, tra cui quella dell’italianista Wang Jun (che quattro anni fa aveva pubblicato la traduzione cinese dell’Orlando Furioso).

Sono importanti sia la forma che il contenuto

Dopo la pubblicazione nel 2018 della traduzione dell’Orlando Furioso, il professor Wang Jun si è gettato anima e corpo nella Divina Commedia. “Traducendo l’Ariosto, intendevo tradurre anche Dante. Stanco del primo, mi rilassavo con il secondo”.

Sia la Divina Commedia sia l’Orlando Furioso sono poemi in endecasillabi. La complessità intrinseca del linguaggio poetico e la forte diversità tra le forme poetiche dei vari Paesi aggravano ulteriormente la traduzione in forma poetica dei componimenti, di conseguenza molti traduttori scelgono la prosa. Anche se a suo tempo il professor Tian Dewang si è rammaricato di non essere un poeta e, quindi, di non poter tradurre la Divina Commedia in forma poetica, egli ha comunque insististo nel cercare una forma affine, così da mantenere la bellezza della rima e del testo originale. “Devo provare, anche se la traduzione non è perfetta.”

La poesia classica cinese apprezzata in tutto il mondo, presenta una forma assai diversa da quella in endecasillabi. Prima di tradure l’Orlando Furioso, Wang Jun ha effettuato tentativi per una buona decina d’anni: “Ho provato con i settenari e le quartine, il più delle volte con buoni risultati, ma in alcuni casi, per esempio quando ci si imbatte nei lunghi nomi stranieri, il ritmo viene infranto. Alla fine ho trovato un certo equilibrio nelle forme cantate e parlate della narrazione tradizionale cinese, dotata di rima, particolarmente adatta alla poesia narrativa straniera”. Questa narrazione presenta parti cantate e recitate, il che combacia col fatto che la Divina Commedia, al tempo di Dante, era presentata al grande pubblico in forma recitata.

Settecento anni fa Dante usò il “volgare” fiorentino per scrivere, allo scopo di influenzare il più possibile tutti i fedeli cattolici della sua epoca. Settecento anni dopo, quando il “volgare” è ormai difficile da capire, come può operare il traduttore? Secondo Wang Jun, la Divina Commedia è “ostica” per i settecento anni trascorsi dalla sua compilazione, per la ricchezza del contenuto e la profondità del pensiero teologico e filosofico, ma non lo è per il linguaggio. La traduzione deve facilitare la lettura del grande pubblico, con termini comprensibili a tutti. E il modo migliore è inserire espressioni e rime antiche nel vernacolare, in modo che il lettore, capendo facilmente il significato, abbia presente che si tratta di un linguaggio di settecento anni fa.

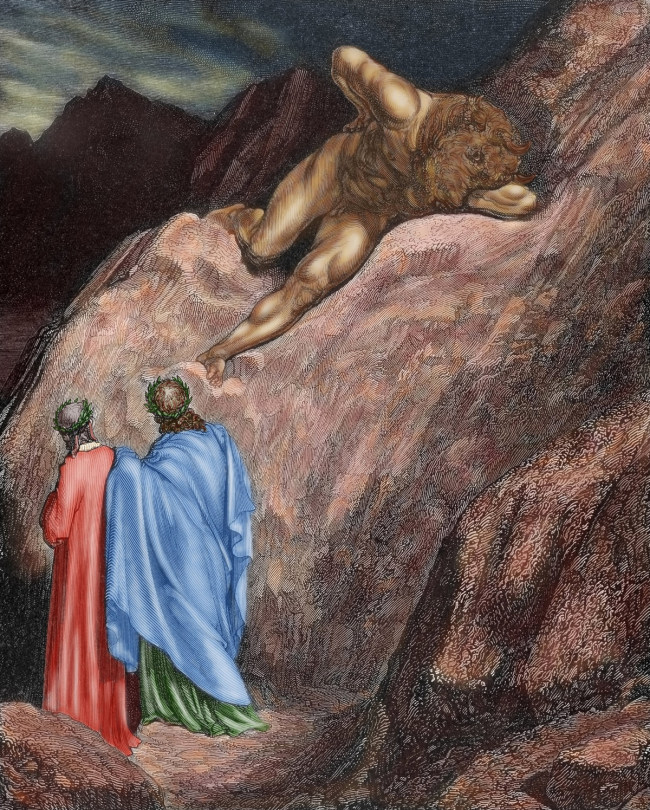

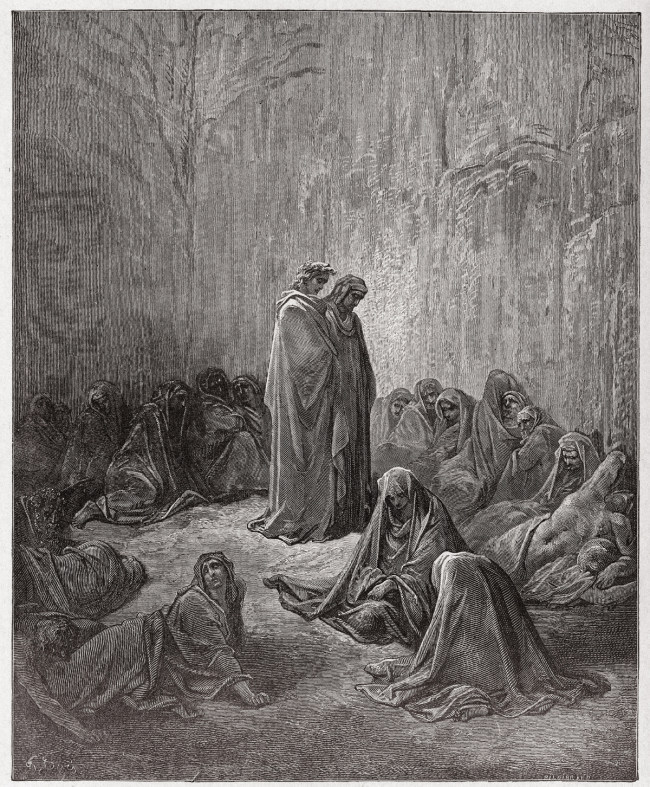

La Commedia dantesca è un pilastro nella storia del pensiero e della letteratura mondiale, ma il mondo ha visto cambiamenti radicali e il secolo di Dante è ormai simboleggiato da testi e da oggetti esposti nei musei. Perciò c’è da chiedersi: a parte il mondo degli studiosi, settecento anni dopo che cosa può trarre il grande pubblico dalla lettura della Divina Commedia? Secondo Wang Jun, oltre al ricco contenuto teologico, filosofico, di scienze naturali e di etica “siamo di fronte ad un'opera di genio e fantasia, ad un linguaggio vivo e pittoresco che introduce in un mondo unico. Ognuno dei tre canti della Divina Commedia presenta proprie caratteristiche: ad esempio, l’Inferno è straordinario e il Paradiso meraviglioso. In tarda età, Dante aveva ormai accumulato una messe di esperienze e di emozioni. Le sofferenze dell’Inferno sono un ampliamento della sofferenza dell’umanità, ma il Paradiso non è una mera estensione della felicità umana”. Perciò, leggendo la Divina Commedia, c’è sempre un momento in cui ci si sente penetrare a fondo, nell'intimo della propria vita.